Was die Plattformwahl über das Suchverhalten verrät

Keine Artikel mehr verpassen? Jetzt Newsletter abonnieren »

Level: Beginner

Wenn wir über Suche sprechen, denken viele Online-Marketer:innen immer noch zuerst an Keywords, SERPs & Suchintention. Doch 2025 ist eine andere Frage fast wichtiger: Wo suchen Menschen und warum genau auf dieser Plattform?

Denn ob jemand bei Google tippt, durch TikTok scrollt oder eine Frage in ChatGPT eingibt, sagt enorm viel über sein Mindset, seine Emotionen und seinen Entscheidungsmodus aus. Und genau dort liegt dein Hebel für bessere Kampagnen, mehr Relevanz und mehr Umsatz. In diesem Artikel erfährst du, wie Denkweisen, Emotionen und Gewohnheiten die Wahl von Suchplattformen prägen und wie du darauf basierend deine Content-Strategien anpassen kannst.

Schlau gemacht haben wir uns bei Semrush.

Die Suchlandschaft verändert sich rasant

Unsere Suchlandschaft hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. KI-Tools wie ChatGPT & Co. werden zu persönlichen Assistent:innen für Recherche, Planung und Entscheidungen. Soziale Plattformen wie TikTok und Instagram sind längst nicht mehr nur Unterhaltung, sondern vollwertige Entdeckungs- und Inspirationsmaschinen. Gleichzeitig bleibt Google in vielen Köpfen die erste Anlaufstelle, wenn es um konkrete Fragen, Vergleiche oder Probleme geht.

Bei der Wahl einer Plattform geht es dabei nicht nur um Features oder Algorithmen. Im Kern spiegelt sie menschliches Verhalten wider: Wie wir denken, fühlen und Entscheidungen treffen, geprägt durch Alter, Alltag, Branche, digitale Erfahrung und soziale Umgebung. Öffnen Nutzer:innen beispielsweise Google, suchen sie meist nach klaren Antworten und Orientierung. Scrollen sie dagegen durch TikTok, sind sie oft im Modus Inspiration, Ablenkung oder „Zeig mir, was möglich ist“.

Dabei passieren Verhaltensänderungen nicht über Nacht. Aber je präsenter KI und neue Interfaces werden, desto schneller verschieben sich diese Muster. Genau deshalb lohnt sich für dich der Blick in die Verhaltenswissenschaft hinter der Plattformwahl. Welche Emotion steht im Vordergrund? Wie hoch ist die kognitive Belastung? Und was bedeutet das konkret für Tonalität, Format und Timing deiner Inhalte?

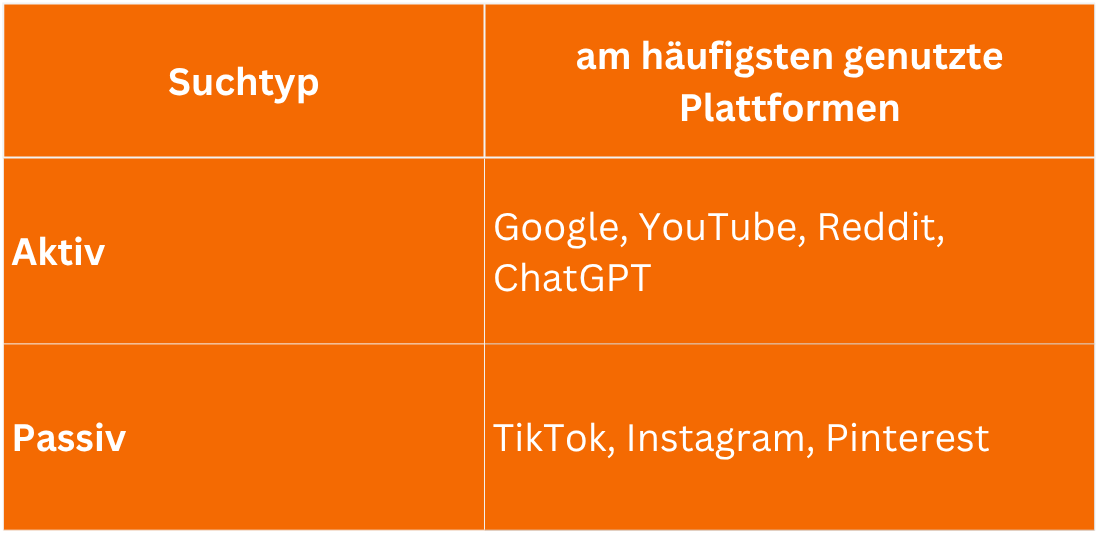

Aktive vs. passive Suche: Warum dieses Verständnis deine Kanalstrategie verändert

Um das Verhalten auf verschiedenen Plattformen wirklich zu verstehen, musst du zwischen aktiver und passiver Suche unterscheiden. Das ist der Schlüssel, um Inhalte so auszuspielen, dass sie sich „richtig“ anfühlen.

Aktive Suche: zielorientiert, dringend, bewusst

Bei der aktiven Suche haben Nutzer:innen ein klares Ziel vor Augen.

Typische Fragen sind zum Beispiel:

- „Wie fülle ich dieses Steuerformular aus?“

- „Welche Laufschuhe sind die besten für Anfänger:innen?“

- „Welches CRM passt zu meinem B2B-Unternehmen?“

Das sind Momente, in denen Menschen ein Problem lösen, etwas entscheiden oder eine konkrete Aufgabe erledigen wollen. Genau darauf hat die SEO-Branche jahrzehntelang optimiert: Keywords + Intention + klare Antwort.

Was du daraus für deine Inhalte ableiten kannst:

- Liefere klare, strukturierte Antworten (Guides, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Vergleiche, FAQs).

- Sorge für deutliche Handlungsoptionen: Demo buchen, Checkliste herunterladen, Produkt testen.

- Nutze Formate, die Sicherheit & Orientierung vermitteln: How-to-Artikel, Tutorials, Longform-Content, Vergleichstabellen.

Plattformen, auf denen aktive Suche stark stattfindet, sind z. B. Google, YouTube, Foren, KI-Tools wie ChatGPT.

Passive Suche: explorativ, inspirierend, emotional

Die passive Suche ist das Gegenteil: Nutzer:innen suchen nicht „um etwas zu erledigen“, sondern um sich treiben zu lassen. Sie scrollen durch ihren TikTok- oder Instagram-Feed, stöbern auf Pinterest-Boards oder lassen sich von Reels, Shorts oder Karussell-Posts inspirieren. Es gibt kein konkretes Suchfeld, aber sehr wohl Bedürfnisse: Lust auf Inspiration, Ablenkung, neue Ideen, Zugehörigkeit, „anderen über die Schulter schauen“.

Passive Suche kann manchmal zu sofortigem Handeln führen („Das bestelle ich jetzt“), viel öfter aber:

- wird ein Beitrag gespeichert

- ein Screenshot gemacht

- ein Link an Freund:innen geschickt

- oder die Idee wandert „unsichtbar“ auf die mentale Wunschliste

Das sind die Momente, in denen Seeds für spätere Suchen bei Google, Produktvergleiche oder Kaufentscheidungen gepflanzt werden.

So werden Plattformen aktuell genutzt

Aktuelle Untersuchungen von Semrush analysieren die Nutzung von Suchplattformen. Dabei bleibt Google aktuell klar die wichtigste Anlaufstelle: Rund 8 von 10 Menschen geben an, es als ihre primäre Suchmaschine zu nutzen.

Dahinter folgt YouTube, das von etwa 49 % der Befragten gezielt für die Suche eingesetzt wird, gefolgt von Instagram, das für rund 30 % inzwischen ebenfalls eine relevante Recherche- und Inspirationsplattform ist.

ChatGPT reiht sich auf Platz vier ein: 23 % der Befragten nutzen das Tool bereits aktiv zur Informationssuche, zum Strukturieren von Wissen oder für Entscheidungsunterstützung.

Spannend dabei: Googles Marktanteil ist 2025 erstmals seit 2015 unter die Marke von 90 % gefallen. Ein klares Signal dafür, dass sich das Suchverhalten zunehmend auf mehrere Plattformen verteilt und ein echter Wandel im Gange ist.

Warum Menschen unterschiedliche Plattformen wählen

Menschen wechseln nicht einfach so von Google zu TikTok oder von Instagram zu ChatGPT. Hinter jeder Plattformwahl steckt ein Mix aus Emotionen, Absichten und Gewohnheiten.

Google signalisiert Gewohnheit, Vertrauen & Kontrolle

Viele Menschen öffnen Google fast automatisch, oft, ohne bewusst darüber nachzudenken. Das ist kognitiver Komfort, denn wir kennen das Interface, wir wissen ungefähr, was uns erwartet, und wir haben das Gefühl, die Suche selbst zu steuern.

Psychologisch steckt dahinter u. a. der Status-quo-Bias. Wir bevorzugen das, was schon immer da war und Google ist im digitalen Alltag die ultimative Standardeinstellung.

Spannend dabei: Ein großer Teil der Menschen, die keine KI-Tools nutzen, sagt nicht „KI ist schlecht“, sondern sinngemäß: „Ich bleibe einfach bei Google, das funktioniert für mich gut genug.“

Für dich als Marketer:in heißt das:

Auf Google triffst du Menschen, die klare Antworten und verlässliche Informationen erwarten und möglichst wenig Überraschungen.

Soziale Medien für personalisierte Entdeckung & emotionale Nähe

Auf TikTok, Instagram oder Pinterest läuft das ganz anders. Hier tippen Nutzer:innen häufig gar keine Suchanfrage ein, sondern die Inhalte finden sie.

Dahinter wirken mehrere psychologische Effekte:

- Mere-Exposure-Effekt (bloßer Expositionseffekt):

Je öfter wir etwas sehen, desto vertrauter und positiver empfinden wir es. - Besitztumseffekt: Weil der Algorithmus durch unser Verhalten „trainiert“ wird, fühlt sich der Feed an wie ein von uns mitgestalteter Raum. Also fast wie unser eigenes Magazin.

- Sozialer Beweis (Social Proof):

Likes, Kommentare und Shares signalisieren: „Das gefällt anderen, also kann es für mich auch relevant sein.“

Kein Wunder also, dass viele Menschen TikTok oder Instagram nutzen, um sich Inspiration zu holen (Outfits, Rezepte, Produkte, Travel, DIY-Ideen). YouTube steht dagegen im Vordergrund, um neue Fähigkeiten zu lernen (Tutorials, Deep Dives, „Watch me do it“).

Diese Plattformen liefern emotionale Verbundenheit („Menschen wie ich“), hohe Relevanz durch Personalisierung und den berühmten Dopamin-Kick des Zufallsfunds („Oh, das ist ja spannend!“). Für dich bedeutet das: Social ist weniger der Ort für „Ich suche nach Produkt X“, sondern für Storytelling, Inspiration, Identifikation & visuelle Proof Points.

Menschen wählen also nicht die „rational beste“ Plattform, sondern die, die sich in ihrem Moment am passendsten anfühlt. In etwas:

- Google = „Ich will Klarheit, Orientierung, Lösung.“

- TikTok/Instagram = „Zeig mir etwas Spannendes, Relevantes, Emotionales.“

- YouTube = „Ich will sehen und verstehen, wie es funktioniert.“

Wenn du deine Inhalte so planst, dass sie zu diesen emotionalen und kognitiven Zuständen passen, statt überall das Gleiche zu posten, wird deine Strategie automatisch stimmiger, wirksamer und näher am echten Verhalten deiner Zielgruppe.

Wie Demografie und Branche die Plattformwahl prägen

Auch Alter, Branche, Digitalaffinität und Arbeitsalltag haben einen massiven Einfluss darauf, wo jemand startet, wenn er oder sie etwas herausfinden, lernen oder entscheiden möchte.

Die Daten von Semrush zeigen folgendes Bild:

- Generation Z (18–24):

Rund jede:r Fünfte nutzt bereits regelmäßig KI-Tools wie ChatGPT zur Suche, sei es für Uni, Job, Content-Ideen oder Alltagsentscheidungen. - Zielgruppe 55+: Fast drei Viertel dieser Altersgruppe geben an, KI gar nicht für die Suche zu nutzen. Sie bleiben bei klassischen Suchmaschinen, aus Gewohnheit, Vertrauen und manchmal auch aus Skepsis gegenüber neuen Tools.

- IT- und Tech-Sektor: Etwa die Hälfte der Fachkräfte nutzt KI regelmäßig. Kein Wunder, hier ist „mal schnell ChatGPT fragen“ längst Teil des Workflows.

- Bildung, Sozialwesen, klassisches Handwerk: Diese Bereiche gehören eher zu den „Late Adoptern“. Hier dominiert weiterhin Google & Co., KI-gestützte Suche spielt (noch) eine untergeordnete Rolle.

Bei den letzten beiden Kriterien wird klar, Demografie allein reicht nicht. Wenn du Personas nur nach Alter, Geschlecht und Jobtitel baust, übersiehst du weitere Treiber des Suchverhaltens. Wichtige zusätzliche Dimensionen sind zum Beispiel:

- Motivation: Suchen Menschen, weil sie schnell etwas erledigen müssen? Weil sie neugierig sind? Weil sie vermeiden wollen, Fehler zu machen?

- Kontext: Suchen sie im Büro am Desktop, unterwegs am Handy oder abends auf dem Sofa im Feed?

- Umfeld: Arbeiten sie in einem Umfeld, in dem ständig über KI, Tools & Trends gesprochen wird, oder eher in einem Setting, in dem es um Menschen, Pflege, Unterricht oder „Hands-on“-Arbeit geht?

- Digitaler Reifegrad: Sind sie Tool-Nerds, die ständig Neues testen oder eher pragmatisch unterwegs: „Hauptsache, es funktioniert“?

Beispiel:

Jemand im IT- oder Marketing-/Medienbereich kommt täglich mit KI, SaaS-Tools und Plattformdiskussionen in Berührung. Für diese Person ist es normal, „mal eben“ ChatGPT oder spezialisierte Foren zu nutzen.

Eine Fachkraft im Sozialwesen oder Bildungsbereich bewegt sich dagegen oft in ganz anderen Strukturen und Diskursen. Hier gibt es weniger Touchpoints zu KI-Hypes. Das bedeutet nicht, dass die Menschen „weniger digital“ sind, aber die Relevanzschwelle, neue Plattformen auszuprobieren, liegt höher.

Tipp: Erweitere deine Personas um Branche + Mindset + Suchmodus. Nicht nur: „35, Marketing-Manager:in“. Sondern z. B.: „35, Marketing-Manager:in im B2B-SaaS, testet gern neue Tools, viel auf LinkedIn & YouTube unterwegs, nutzt KI für Recherche.“ Überlege dir dann für jede Persona: Welche Plattform öffnet sie zuerst bei Recherchen? Welche Plattform nutzt sie eher zur Inspiration? Wo ist KI realistisch Teil des Alltags und wo (noch) nicht?

4 Tipps für eine verhaltensbasierte Content-Strategie

Baue deine Strategie plattformübergreifend so, dass sie sich an dem „Warum“ hinter der Suche orientiert und nicht nur an dem „Wonach“. Die folgenden 4 Tipps helfen dir dabei.

1. Fokussiere dich auf die Denkweise, nicht nur auf Keywords

Keywords bleiben wichtig, aber sie sind nur die Oberfläche. Entscheidend ist genauso, in welchem mentalen und emotionalen Zustand jemand ist, wenn er oder sie sucht.

Hier helfen dir folgende Fragen:

- Denken: Was denkt ein:e Nutzer:in, wenn sie/er diese Plattform öffnet?

Beispiel: „Ich muss dieses Problem lösen“, „Ich will sehen, wie andere das machen“, „Ich brauche schnell eine Übersicht“. - Fühlen: Welches emotionale Bedürfnis steht im Vordergrund? z. B. Sicherheit, Inspiration, Unterhaltung, Zugehörigkeit, Bestätigung, Stolz.

- Handeln: Welche Aktion ist in diesem Moment realistisch? Direkt etwas kaufen? Etwas speichern? Ein Video zu Ende schauen? Einen Newsletter abonnieren? Eine Demo anfragen?

Statt Content „einfach so“ auf Kanälen zu verteilen, entwickelst du dein Kanal- und Content-Erlebnis dann rückwärts.

2. Ordne Plattformen deiner Customer Journey zu, aber verhaltensbasiert, nicht funnelbasiert

Es ist verlockend, Plattformen sauber den klassischen Funnel-Phasen zuzuordnen. Das Problem ist, dass wenige Menschen sich so linear verhalten. Statt starr auf Funnel-Stufen zu schauen, ist es hilfreicher, Plattformen nach Absicht + emotionalem Zustand zu betrachten. Dazu kannst du dir eine einfache Matrix bauen.

Hier ein Beispiel, das du für deine Zielgruppe anpassen kannst:

Ein und dieselbe Person kann im Laufe einer Woche alle diese Zustände durchlaufen:

- Montagabend auf dem Sofa → passiv & emotional in Reels

- Mittwoch im Büro → aktiv & rational über Google

- Donnerstag beim Lunchbreak → passiv & rational in einem Reddit-Thread

- Freitag kurz vor Monatsende → aktiv & emotional, weil die Kaufentscheidung jetzt wirklich fallen muss

3. Denk dein Inhaltsformat neu

Inhalte, die bei Google funktionieren (z. B. „Ultimativer Guide“, detaillierte Vergleichsartikel),

werden auf TikTok oder in Reels höchstwahrscheinlich untergehen oder langweilen. Umgekehrt funktionieren ultra-schnelle, trendgetriebene Clips zwar auf Social,

helfen aber selten jemandem, eine große B2B-Investition zu entscheiden.

Denn es gilt zu berücksichtigen:

Auf Social (TikTok, Instagram, LinkedIn-Feed) musst du schnell ins Auge fallen, Emotionen wecken und in wenigen Sekunden verständlich sein.

In suchorientierten Momenten (Google, YouTube, Website, Newsletter)

sind Menschen eher bereit, tiefer einzusteigen, zu vergleichen und sich mit Details zu beschäftigen.

Kurz gesagt: Format folgt Kontext. Deine Strategie braucht also Format-Flexibilität. Starte deshalb mit einer Kernbotschaft (z. B. Problem, Insight, Versprechen) und übersetze sie dann für unterschiedliche Plattformen in passende Formate, z.B:

- ein Hook-Video für TikTok/Instagram

- ein Deep-Dive-Artikel für SEO

- ein Walkthrough-Video für YouTube

- ein klar strukturierter Abschnitt für KI-Tools und Featured Snippets

Achte dabei darauf, dass sich alles trotzdem nach einer Marke, einer Story anfühlt.

4. Miss nicht nur das Offensichtliche

Traffic, Rankings und Conversion-Reports sind wichtig, aber sie erzählen dir nur einen Teil der Geschichte. Wenn du verstehen willst, ob deine plattformübergreifende Such- und Content-Strategie wirklich funktioniert, musst du dir anschauen, welche Rolle jede Plattform in der Journey spielt. Statt nur auf Sessions und Last-Click-Conversions zu schauen, frag dich, was jeder einzelne Touchpoint leisten soll und wie du das messen kannst.

Ein paar Beispiele, wie du das denken kannst:

Soziale Plattformen (TikTok, Instagram, LinkedIn, Pinterest):

Schau nicht nur auf Reichweite, sondern vor allem auf:

- Saves (Speichern): „Ich will das später nochmal sehen“ → Relevanz & Inspiration

- Shares: „Das ist so relevant, dass ich es weitergeben möchte“ → emotionaler Impact

- Watchtime / View-Through-Rate: Bleiben Menschen wirklich dran? → Content-Qualität & Hook

- Kommentare & DMs: Welche Fragen, Einwände, Wünsche tauchen auf? → inhaltliche Goldmine

Google / SEO & SEA / Website:

Hier geht es stärker um Orientierung & Entscheidungen:

- CTR (Click-Through-Rate): Trifft dein Snippet das Problem & die Sprache deiner Zielgruppe?

- Verweildauer & Scrolltiefe: Wird dein Content wirklich genutzt oder nur angeklickt?

- Unterstützte Conversions (Multi-Touch): Welche Seiten waren Teil des Weges, auch wenn sie nicht den „letzten Klick“ hatten?

KI-Tools (z. B. ChatGPT & Co.):

Hier entstehen neue Touchpoints:

- Wie oft taucht deine Marke in generierten Antworten als Quelle oder Beispiel auf?

- Werden deine Inhalte verlinkt und kommen darüber Nutzer:innen zu dir?

- Welche Fragen/Prompts rund um dein Thema sind typisch? (Kannst du für Content & Angebote nutzen.)

Reddit / Communities / Foren / Bewertungsplattformen:

Hier spielt sich viel ungefilterte Meinung ab:

- Erwähnungen deiner Marke/Produkte

- Empfehlungen vs. Warnungen („Nimm XY, aber lass die Finger von Z“)

- Stimmungstrends: verschiebt sich die Wahrnehmung eher positiv, kritisch, skeptisch?

Quellen:

Hat dir der Artikel gefallen? Dann lass uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da.

Dieser Artikel wurde KI-unterstützt erstellt und durch menschliche Fachkenntnis überarbeitet und optimiert.

Wie hilfreich ist dieser Artikel für dich?

Noch ein Schritt, damit wir besser werden können: Bitte schreibe uns, was dir am Beitrag nicht gefallen hat.

Noch ein Schritt, damit wir besser werden können: Bitte schreibe uns, was dir am Beitrag nicht gefallen hat.

Vielen Dank für dein Feedback! Es hilft uns sehr weiter.

gar nicht hilfreich

weniger hilfreich

eher hilfreich

sehr hilfreich

ich habe ein anderes Thema gesucht