7 Tipps für dein optimales Google Ads Konto

Keine Artikel mehr verpassen? Jetzt Newsletter abonnieren »

Level: Beginner

Die Google Ads Kampagnenstruktur – So nutzt du Automatisierung für deinen Erfolg

Die Struktur deines Google-Ads-Kontos bestimmt, wie gut dein Budget genutzt wird, wie genau du deine Zielgruppen erreichst und wie effektiv Google deine Kampagnen steuern kann. Seit einiger Zeit stehen Werbetreibende vor neuen Herausforderungen: Automatisierung, KI-gestützte Kampagnen und neue Gebotsstrategien verändern die Spielregeln. Trotzdem bleibt eine saubere Kampagnenstruktur wichtiger denn je. In diesem Artikel erfährst du, wie du Google Ads einsetzt, um deine Ziele zu erreichen. Außerdem zeigen wir dir, wie du dabei Automatisierungen einbaust, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Bevor wir auf konkrete Methoden eingehen, schauen wir uns an, was eine gute Kampagnenstruktur ausmacht. Eine gute Struktur ist mehr als nur Ordnung im Konto: Sie liefert verlässliche Daten, macht die Optimierung einfacher, hilft dir, dein Budget gezielter einzusetzen und sorgt dafür, dass deine Anzeigen für die richtige Zielgruppe relevant sind. Erst wenn diese Grundlage steht, können moderne Automatisierung und KI ihr volles Potenzial entfalten.

Was versteht man unter einer Google-Ads-Kampagnenstruktur?

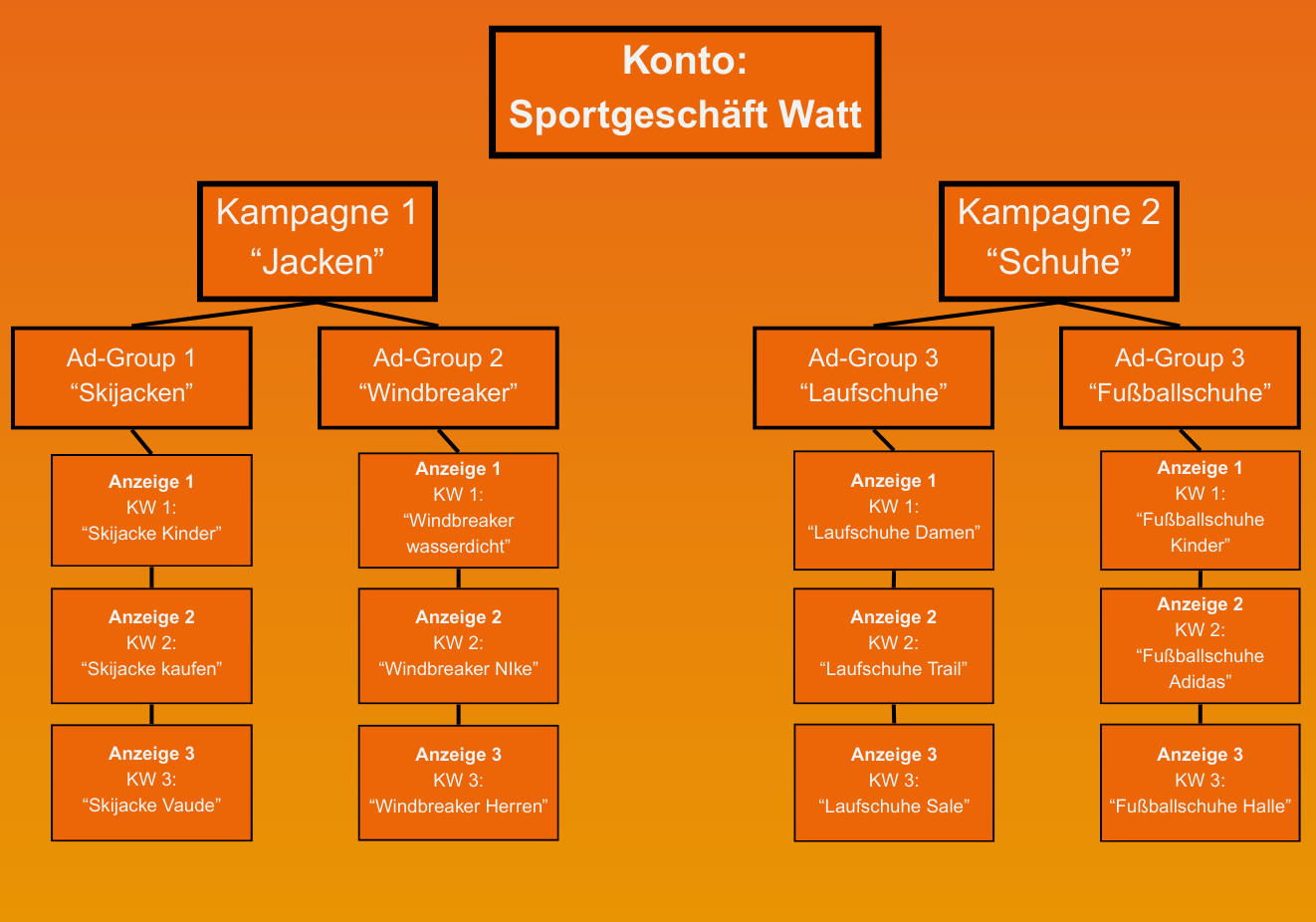

Die Kampagnenstruktur beschreibt den logischen Aufbau deines Google-Ads-Kontos – von der Kontoebene bis zu den einzelnen Keywords. Jede Ebene hat dabei ihre klar definierte Aufgabe:

- Kontoebene: Hier verwaltest du grundlegende Einstellungen wie Nutzerrechte, Abrechnungsinformationen und Verknüpfungen mit anderen Tools (z. B. Google Analytics).

- Kampagnenebene: Auf dieser Ebene legst du Budgets fest, bestimmst die geografische und sprachliche Ausrichtung, wählst den Kampagnentyp (Search, Display, Shopping, PMax etc.) und definierst die Gebotsstrategie.

- Anzeigengruppenebene: Hier bündelst du Keywords mit ähnlicher thematischer Ausrichtung. So stellst du sicher, dass Anzeigen immer zu den passenden Suchanfragen ausgespielt werden. Bei Performance Max-Kampagnen heißt diese Ebene „Assetebene“. Dort legst du die Zielgruppensignale fest.

- Anzeigenebene: Dies ist der kreative Teil. Hier erstellst du die Texte, Bilder oder Videos, die Nutzerinnen und Nutzer sehen.

- Keyword-Ebene: Unter der Anzeigengruppenebene befindet sich ebenfalls die Keyword-Ebene. Bildlich betrachtet befindet sie sich auf derselben Stufe wie die Anzeigen. Hier stellst du die Match Types ein und legst damit fest, bei welchen Suchanfragen deine Anzeigen ausgespielt werden.

Warum ist eine klare Kampagnenstruktur so wichtig?

Eine gut durchdachte Kampagnenstruktur hilft dir auf mehreren Ebenen:

- Die Kampagne sorgt für eine gezielte Budgetsteuerung. Du stellst sicher, dass das Geld dort eingesetzt wird, wo es den größten Effekt hat. Das macht in umsatzstarken Produktkategorien oder in Regionen mit hohem Nachfragepotenzial Sinn.

- Außerdem verbessert sie die Relevanz zwischen Suchanfrage, Anzeige und Landingpage. Das wirkt sich positiv auf den Quality Score aus, was wiederum die Klickpreise senken und die Anzeigeposition verbessern kann.

- Drittens erleichtert eine klare Struktur die Auswertung. Die Trennung von Keywords, Anzeigen und Budgets lassen Erfolge und Schwachstellen schnell erkennen.

- Weiterhin ermöglicht sie es, Automatisierung effektiv zu nutzen. Algorithmen wie Smart Bidding brauchen konsistente Daten in ausreichender Menge. Eine gut gebaute Struktur liefert diese.

- Schließlich macht eine gute Kampagnenstruktur Optimierungsprozesse schneller und gezielter, weil klar ist, wo angesetzt werden muss, ohne dass Änderungen versehentlich andere Bereiche beeinträchtigen.

Eine gut durchdachte Kampagnenstruktur hilft dir also auf mehreren Ebenen:

- Zielgerichteter und Effizienter Einsatz deines Media Budgets: Durch eine gute Kampagnenstruktur stellst du sicher, dass dein Geld dort eingesetzt wird, wo es den größten Effekt hat, beispielsweise in umsatzstarken Produktkategorien oder in Regionen mit hoher Nachfrage.

- Umsetzung relevanter Werbeansprachen: Sind deine Kampagnen und Anzeigengruppen klar strukturiert, kannst du deine Anzeigen auf einen bestimmten Zweck fokussieren. Du formulierst Anzeigen somit nicht auf gut Glück, sondern mit einem klaren Ziel.

- Effiziente Unterstützung von Googles Algorithmen: Algorithmen und Automatisierungen, etwa bei Smart Bidding oder Conversions maximieren, brauchen konsistente Daten in ausreichende Menge, um effizient zu funktionieren. Eine gute Struktur kann diese liefern.

- Zuverlässigere Auswertungen: Eine klare Struktur erleichtert dir die Analyse deiner Kampagnenperformance. Die sinnvolle Trennung von Keywords, Anzeigen und Budgets lassen Erfolge und Schwachstellen schnell erkennen.

- Optimierungsprozesse verbessern: Eine gute Kampagnenstruktur erleichtert dir Optimierungsprozesse. Du verstehst schneller, wo angesetzt werden muss, ohne dass Änderungen versehentlich andere Bereiche beeinträchtigen.

- Zusammenspiel von Keywords Anzeigentexten und Landingpages: Der Rote Faden zwischen Suchbegriff, Keyword, Anzeige und Landingpage nimmt bei Google Ads einen großen Stellenwert ein. Er wirkt sich auf den Quality Score aus und kann damit Klickpreise und Anzeigenposition maßgeblich beeinflussen. Eine ordentliche Kampagnenstruktur hilft dir, diesen roten Faden deutlich zu machen.

1. Moderne Strukturansätze für 2025

Mit der Zeit haben sich zwei Ansätze für den Aufbau von Kampagnenstrukturen als besonders effektiv herausgestellt. Beide ermöglichen es dir, dank Automatisierung in kurzer Zeit eine große Menge wertvoller Performancedaten zu sammeln. Diese bilden wiederum die Grundlage für eine deutlich bessere Kampagnenleistung.

1.1 Die Hagakure-Methode

Die Hagakure-Methode ist ein Ansatz, der sich vor allem für große Konten mit hohen Budgets und ausreichend Conversion-Daten eignet. Ihr Kernprinzip: Vereinfachung durch Konsolidierung. Anstatt viele kleine Anzeigengruppen zu erstellen, fasst du deine Keywords in einigen wenigen, aber dafür stärkeren und datenreicheren Anzeigengruppen zusammen.

In der Praxis bedeutet das, dass du Broad-Match-Keywords einsetzt und sie mit Smart Bidding kombinierst. Dadurch kann Googles Algorithmus mehr Daten pro Anzeigengruppe sammeln, Muster schneller erkennen und Gebote dynamisch anpassen.

Vorteile der Hagakure-Methode

- Weniger Verwaltungsaufwand: Weniger Anzeigengruppen und Kampagnen bedeuten weniger manuelle Pflege.

- Schnellere Datensammlung: In einer konsolidierten Struktur entstehen pro Keyword und Anzeige schneller genügend aussagekräftige Leistungsdaten.

- Leichtere Skalierung: Größere Datenmengen pro Einheit helfen beim Roll-out auf weitere Märkte oder Zielgruppen.

Einschränkungen und Risiken

- Accountgröße: Ausreichend Conversions und ein hohes Tagesbudget sind nötig, damit die Methode effektiv funktioniert.

- Datenmangel: In kleinen Konten mit wenig Daten kann der Algorithmus nicht zuverlässig lernen. Wenig Daten führen zu ineffizienter Ausspielung und höheren Kosten.

Dieser Ansatz ist im Prinzip eine Vorstufe zu den AI Max Kampagnen, bei denen du dem Algorithmus noch mehr Kontrolle gewährst.

1.2 Full-Funnel-Account-Strategie – Kampagnen entlang der Customer Journey

Der Full-Funnel-Ansatz gliedert Google-Ads-Kampagnen entlang der Phasen der Customer Journey. Dabei werden Nutzerinnen und Nutzer vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Kundenbindung gezielt angesprochen. Wir haben hier die Phasen im Überblick mit Beispielen aufgestellt.

- Awareness (Top of Funnel):

- Ziel: Reichweite und Markenbekanntheit aufbauen. Nutzer:innen kennen dein Produkt noch nicht und haben keinen konkreten Kaufwunsch.

- Kampagnentypen: Display, YouTube Ads, Demand Gen

- Beispiel: Ein Sportartikelhersteller startet eine Display-Kampagne mit aufmerksamkeitsstarken Bildern und kurzen Videos zu den „Top-Trends im Outdoor-Sport 2025“. Ziel ist es, potenziellen Kunden die Marke vorzustellen und sie für das Thema Outdoor-Aktivitäten zu begeistern, ohne sofort ein konkretes Produkt zu bewerben.

- Interest (Upper Middle of Funnel):

- Ziel: Das geweckte Interesse vertiefen und die Aufmerksamkeit halten. Nutzer:innen haben bereits einen ersten Kontakt mit deiner Marke gehabt.

- Kampagnentypen: Display-Remarketing, YouTube-Remarketing, Demand Gen mit Content-Fokus

- Beispiel: Personen, die die Outdoor-Sport-Kampagne gesehen haben, erhalten eine Demand-Gen-Anzeige mit einem Blogartikel „Die 10 besten Tipps für dein erstes Bergwander-Abenteuer“. So wird das Interesse an Outdoor-Aktivitäten vertieft und die Verbindung zur Marke weiter gestärkt.

- Consideration (Middle of Funnel):

- Ziel: Entscheidungsprozess unterstützen, Vertrauen aufbauen. Nutzer:innen vergleichen Optionen und suchen konkrete Informationen.

- Kampagnentypen: Suchkampagnen mit informativen Keywords, Performance Max mit hochwertigen Content-Assets

- Beispiel: Anzeigen für Suchanfragen wie „beste Wanderschuhe für Einsteiger“ führen zu einer Landingpage mit einem ausführlichen Vergleich verschiedener Modelle, inklusive Kaufberatung und einem kostenlosen PDF-Guide „Ausrüstungs-Checkliste für deine erste Bergtour“.

- Conversion (Bottom of Funnel):

- Ziel: Kauf oder Lead-Abschluss erzielen. Nutzer:innen sind entscheidungsbereit.

- Kampagnentypen: Suchkampagnen mit transaktionalen Keywords, Shopping-Kampagnen, pMax für Produktkataloge

- Beispiel: Für Suchanfragen wie „Wanderschuhe Damen online kaufen“ erscheint eine Search-Anzeige mit dem CTA „Jetzt bestellen mit kostenlosem Versand“. Die Anzeige leitet direkt auf eine optimierte Produktseite mit klaren Kaufoptionen und Kundenbewertungen.

- Retention (After Purchase):

- Ziel: Bestehende Kundschaft binden und inaktive Kundschaft reaktivieren.

- Kampagnentypen: Remarketing-Listen (RLSA), dynamisches Remarketing, Display für Bestandskunden

- Beispiel: Kundinnen und Kunden, die in den letzten Monaten Wanderschuhe gekauft haben, erhalten über dynamisches Remarketing eine Display-Anzeige mit passenden Outdoor-Jacken aus der neuen Kollektion, kombiniert mit einem exklusiven 15 % Rabatt für Wiederholungskäufe.

Vorteile des Full-Funnel-Ansatzes

- Gezielte Ansprache in jeder Phase: Inhalte, Gebotsstrategien und Creatives werden passgenau auf den Nutzerstatus zugeschnitten.

- Bessere Budgetnutzung: Mittel können gezielt in die Phasen mit dem größten ROI-Potenzial gelenkt werden.

- Klare KPI-Struktur: Jede Funnel-Stufe hat messbare Ziele (z. B. Impressionen in Awareness, CTR in Interest, ROAS in Conversion).

- Ganzheitliche Markenführung: Nutzer:innen erleben einen konsistenten roten Faden über alle Kontaktpunkte hinweg.

Nachteile des Full-Funnel-Ansatzes

- Höherer Ressourcenaufwand: Jede Phase benötigt eigene Anzeigen, Zielseiten und Botschaften. Das erhöht den Kreativ- und Produktionsaufwand.

- Komplexeres Monitoring: Mehr Kampagnen und Zielsetzungen erfordern engmaschiges Tracking und Reporting.

- Abhängigkeit von sauberem Tracking: Ohne korrektes Conversion- und Interaktions-Tracking lassen sich Phasen schwer sauber messen und optimieren.

- Gefahr der Übersegmentierung: Zu viele kleinteilige Kampagnen können Budgets verwässern, wenn nicht genug Daten pro Phase generiert werden.

2. Klassische Strukturansätze, die immer noch funktionieren

Auch wenn Google Ads immer stärker automatisiert wird, bleiben klassische Strukturprinzipien wichtig. Sie helfen dir, Budgets gezielt einzusetzen und die Leistung genau zu messen. So kannst du das Nutzererlebnis während der gesamten Suche verbessern. Besonders bei kleinen Konten, klaren Zielgruppen oder wenig Daten bieten diese Methoden die Kontrolle, die du bei KI- und Algorithmus-basierten Ansätzen abgibst.

2.1 Brand vs. Generic

Die Trennung von Marken-Keywords („Brand“) und allgemeinen Suchbegriffen („Generic“) ist ein bewährtes Prinzip. Suchanfragen mit direktem Markenbezug (z. B. „Nike Laufschuhe“) kommen in eine eigene Brand-Kampagne. Allgemeine Suchanfragen (z. B. „Laufschuhe Damen“) steuerst du in einer separaten Generic-Kampagne. Innerhalb deiner Kampagnen kann dies so aussehen:

- DE | pMax | Bestseller | generic

- DE | shopping | generic

- DE | SN | brand

Technisch setzt du das mit Keyword Match Types und Negativlisten um. So verhinderst du, dass Brand-Kampagnen generische Anfragen ausspielen – und umgekehrt.

- Vorteil: Die Budgetsteuerung wird präziser, da Brand-Traffic meist eine deutlich höhere Conversion-Rate hat und günstiger ist, während Generic-Traffic vor allem der Neukundengewinnung dient. Außerdem schützt man die eigene Marke vor Konkurrenz-Bietern.

- Nachteil: Der Verwaltungsaufwand steigt, da man für beide Kampagnentypen eigene Gebotsstrategien, Anzeigentexte und Ausschlusslisten pflegen muss.

2.2 Strukturierung nach Produkten oder Kategorien

Bei diesem Ansatz bildet die Produktstruktur eines Unternehmens den Rahmen für den Google-Ads-Aufbau. Jede Kategorie – etwa „Schuhe“, „Jacken“ oder „Rucksäcke“ – erhält eine eigene Kampagne, in der die Anzeigengruppen weiter nach Unterkategorien oder Produktmerkmalen gegliedert sind.

In der Praxis heißt das oft: Für Shopping-Kampagnen werden Produktlisten (Produktfeeds) direkt aus dem Sortiment übernommen. Bei Suchkampagnen werden ähnliche Keywords zu Gruppen zusammengefasst (Keyword-Cluster). So können Gebote und Anzeigentexte genau auf die jeweilige Produktkategorie abgestimmt werden.

- Vorteil: Hohe Relevanz zwischen Suchanfrage, Anzeige und Landingpage, was den Qualitätsfaktor steigert. Budgets können gezielt auf margenträchtige Produkte oder saisonale Bestseller gelenkt werden.

- Nachteil: Je breiter das Sortiment, desto mehr Kampagnen müssen gepflegt werden. Ohne klare Priorisierung kann die Struktur unübersichtlich werden.

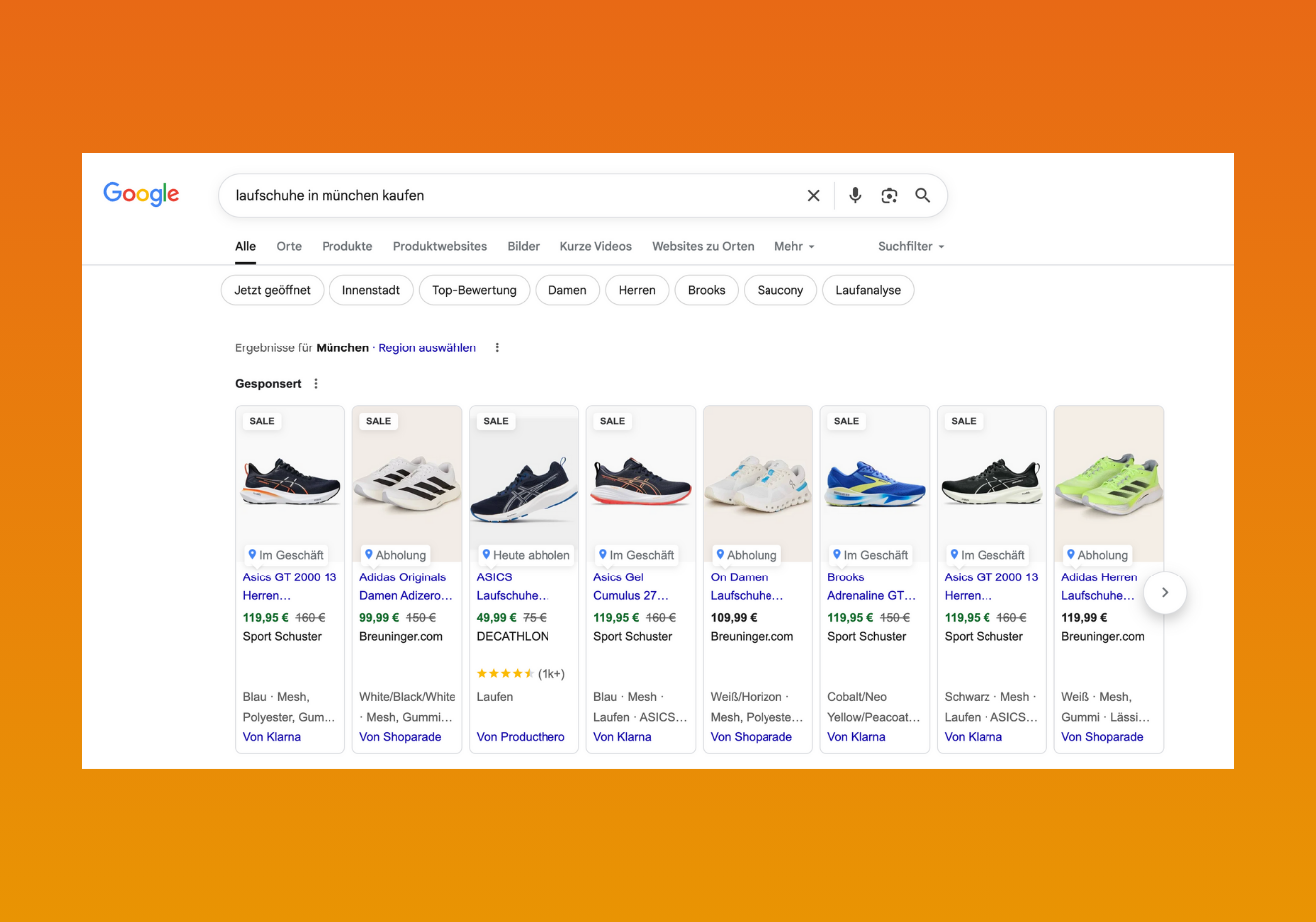

2.3 Regionale Strukturierung

Die regionale Strukturierung richtet Kampagnen gezielt auf geografische Zielgruppen aus, zum Beispiel einzelne Städte, Regionen oder Postleitzahlgebiete. So lassen sich Werbebotschaften auf lokale Besonderheiten, Events oder saisonale Nachfrage abstimmen.

Technisch wird dies in Google Ads über die Standorteinstellungen auf Kampagnenebene umgesetzt. Hier kannst du definieren, ob Anzeigen nur für Nutzer:innen in einem bestimmten Gebiet oder auch für Personen, die danach suchen, ausgespielt werden. In Verbindung mit Local Inventory Ads (für Händler mit Filialnetz) wird sogar die Produktverfügbarkeit im nächstgelegenen Laden angezeigt.

- Vorteil: Lokale Relevanz steigert die Klickrate und Conversion-Rate, besonders bei standortgebundenen Angeboten.

- Nachteil: Zu kleinteilige regionale Aufteilungen können dazu führen, dass pro Kampagne zu wenige Impressionen und Conversions generiert werden, was die Optimierung erschwert.

2.4 Single Keyword Ad Groups (SKAGs)

SKAGs sind extrem fokussierte Anzeigengruppen, die sich nur auf ein einziges Keyword konzentrieren. Dadurch können Anzeigentitel, Beschreibungstexte und Zielseiten exakt auf diese Suchanfrage abgestimmt werden.

Das heißt: Für jedes Keyword erstellst du eine eigene Anzeigengruppe, oft mit Exact Match oder einem Phrase Match. Damit sich dieser Aufbau lohnt, braucht jedes Keyword genug Suchvolumen und gutes Conversion-Potenzial. Außerdem musst du negative Keywords gut pflegen.

- Vorteil: Maximale Anzeigenrelevanz und klare Gebotskontrolle.

- Nachteil: Hoher Verwaltungsaufwand, besonders in Konten mit vielen Keywords. Außerdem sorgt Googles breiteres Matching dafür, dass auch bei eigentlich engen Match Types mehr unterschiedliche Suchanfragen erfasst werden, was den ursprünglichen SKAG-Ansatz abschwächt.

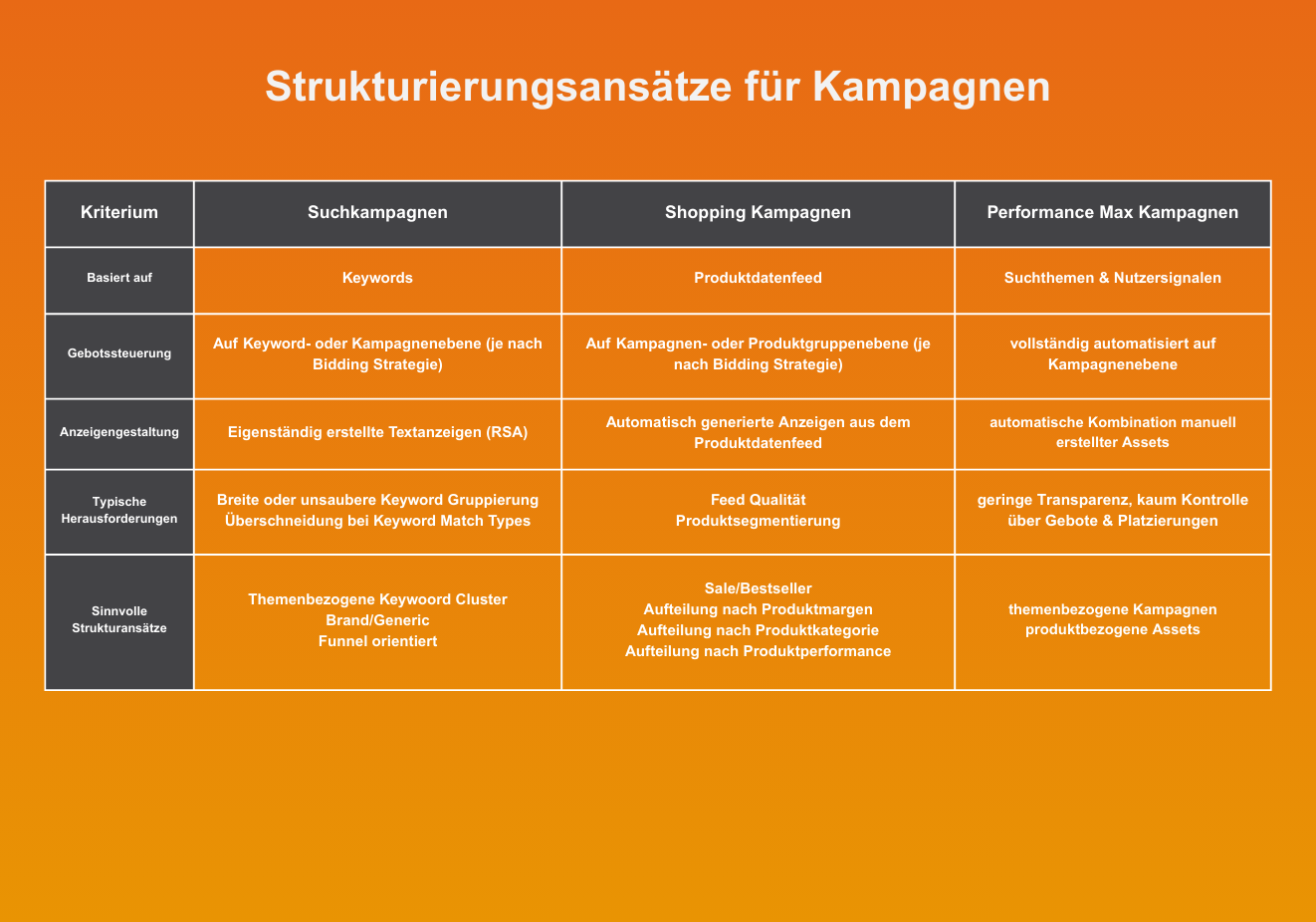

Variieren Kampagnenstrukturen je nach Kampagnentyp?

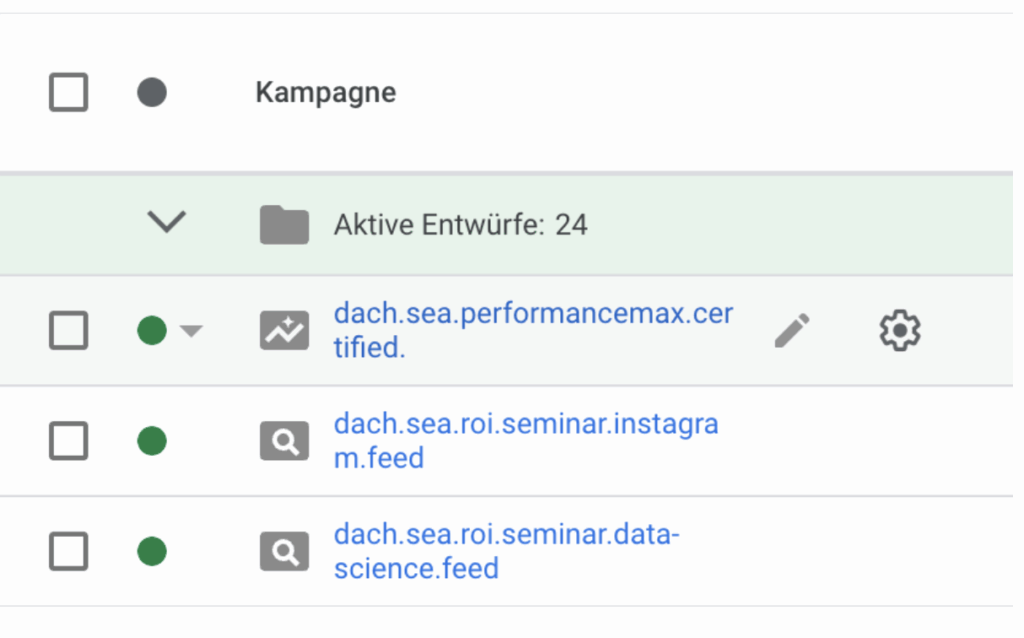

Je nach Kampagnentyp kann es sinnvoll sein, im Google-Ads-Konto unterschiedliche Strukturen zu nutzen.

Der Grund: Nicht alle Kampagnentypen funktionieren gleich oder nutzen dieselben Daten. Ein Beispiel: Suchkampagnen (außer DSA) steuern über Keywords. Shopping- und Display-Kampagnen richten sich eher nach Produkten oder Zielgruppen.

Wer also verschiedene Kampagnentypen einsetzt, sollte für jeden einen passenden Strukturansatz wählen. Dabei beeinflussen vor allem:

- Dein Ziel

- Die verfügbaren Steuerungshebel

- Die technische Funktionsweise

die Strukturierung der Kampagnentypen.

Geringes Budget oder wenig Daten im Konto?

Automatisierung und Smart Bidding sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Broad-Match-Keywords führten früher oft zu unpassenden Ausspielungen. Heute können sie – vor allem mit Smart Bidding – gute Ergebnisse bringen. Damit der Algorithmus gut arbeitet, braucht er jedoch viele Performancedaten. Diese bekommst du nur mit einem ausreichend hohen Tagesbudget.

Für kleine Konten ist das schwer. Google empfiehlt zwar klar den Einsatz von Automatisierung und KI. Doch ohne genug Budget oder Conversions fehlen die Daten, um die Algorithmen richtig zu trainieren. Vollautomatische Kampagnen wie Performance Max oder Demand Gen brauchen viele Daten. Fehlen diese, arbeiten sie oft ineffizient und verursachen unnötige Kosten.

Was tun bei kleinen Konten?

Wenn dein Account nur über begrenzte Mittel verfügt, solltest du zunächst auf klassische Kampagnentypen setzen und manuelle Steuerung nutzen:

- Datenbasis schaffen: Nutze Search- oder Standard-Shopping-Kampagnen mit manueller Gebotsstrategie, um erste aussagekräftige Daten zu sammeln.

- Kampagnen konsolidieren: Vermeide zu viele kleine Kampagnen, damit Impressionen und Daten gebündelt werden.

- Keyword-Set optimieren: Reduziere auf relevante Keywords, streiche redundante oder nicht performante Begriffe. Die gelockerten Match Types sorgen dafür, dass deine Anzeigen trotzdem breit ausgespielt werden.

- Fokus setzen: Konzentriere dein Budget auf Bestseller oder die wichtigste Dienstleistung, statt das gesamte Portfolio zu bewerben.

- Sauberes Tracking: Achte auf ein korrekt eingerichtetes Tracking und nutze Offline-Conversion-Importe.

- Micro Conversions: Wenn dein Produkt nur selten gekauft wird (=wenig Conversion-Daten) solltest du kleinere Ziele als Micro Conversions anlegen, beispielsweise NL-Anmeldungen oder qualifizierte Sitzungen. So hast du mehr Conversion-Daten zur Verfügung, auf Basis derer der Algorithmus optimieren kann.

- Automatisierung schrittweise einführen: Steige erst auf automatisierte Gebotsstrategien um, wenn genügend Conversions vorliegen. Teste Automatisierung zunächst in einzelnen Kampagnen und achte auf statistische Signifikanz.

Fazit: Die richtige Struktur hängt von Zielen, Budget und Daten ab

Eine gute Google-Ads-Kampagnenstruktur besteht selten nur aus Automatisierung oder nur aus klassischen Setups. Meist ist es eine Mischung aus beidem. Methoden wie die Hagakure-Struktur und der Full-Funnel-Ansatz nutzen Automatisierung, Smart Bidding und gebündelte Strukturen. So lassen sich datenstarke Kampagnen schnell ausbauen und gezielt entlang der Customer Journey steuern.

Bewährte Strategien wie die Trennung von Brand- und Generic-Kampagnen, die Aufteilung nach Produkten oder Kategorien und regionale Strukturen bleiben wichtig. Sie bieten maximale Kontrolle, eine klare Datenbasis und eine gezielte Budgetverteilung.

Die Wahl des richtigen Ansatzes hängt von mehreren Faktoren ab:

- Budgethöhe: Wenn du ein ein großes Budget hast, kannst du leistungsstarke, datenintensive Automatisierungsmodelle wie Hagakure oder umfangreiche Funnel-Strukturen einsetzen. Bei kleineren Budgets sind dagegen eher detaillierte, manuell steuerbare Setups sinnvoll.

- Datenvolumen: Automatisierte Gebotsstrategien entfalten ihre Stärke erst, wenn ausreichend Conversions und Impressionen vorhanden sind.

- Kontrollwunsch: Wenn du maximale Steuerung bevorzugst, machen klassische Strukturen mehr Sinn. Mit KI-gestützten Modellen priorisierst du Skalierbarkeit und Effizienz.

- Zielgruppe und Markt: In Nischenmärkten oder bei sehr spezifischen Zielgruppen bringt eine detaillierte Aufteilung meist bessere Ergebnisse als eine breite Zusammenfassung.

Die wichtigste Erkenntnis: Eine Kampagnenstruktur ist nie statisch. Märkte, Suchverhalten und Algorithmen verändern sich. Was heute funktioniert, kann in wenigen Monaten an Wirkung verlieren. Deshalb sollten Werbetreibende ihre Struktur regelmäßig hinterfragen, testen und anpassen. Ein hybrider Ansatz, der die Stärken klassischer und moderner Methoden vereint, bietet dabei oft den besten Kompromiss. So können Effizienz, Kontrolle und Flexibilität verbunden werden.

Wenn du diesen Mix beherrscht, schaffst du nicht nur ein sauberes, leicht steuerbares Konto, sondern nutzt auch die technischen Möglichkeiten von Google Ads optimal aus. Für mehr Klarheit, bessere Performance und langfristigen Erfolg.

Hat dir der Artikel gefallen? Dann lass uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da.

Dieser Artikel wurde KI-unterstützt erstellt und durch menschliche Fachkenntnis überarbeitet und optimiert.

Quellen: Blog – LeadsBridge, AD Promotion, Seokratie

Wie hilfreich ist dieser Artikel für dich?

Noch ein Schritt, damit wir besser werden können: Bitte schreibe uns, was dir am Beitrag nicht gefallen hat.

Noch ein Schritt, damit wir besser werden können: Bitte schreibe uns, was dir am Beitrag nicht gefallen hat.

Vielen Dank für dein Feedback! Es hilft uns sehr weiter.

gar nicht hilfreich

weniger hilfreich

eher hilfreich

sehr hilfreich

ich habe ein anderes Thema gesucht